\島人厳選/ 沖縄アクティビティツアーを見る

海も歴史も一度に!沖縄 勝連城跡で味わう“天空の絶景”と阿麻和利の物語

島人発信!沖縄観光ガイド|うみイチ公式

▶@kimama_trip_umiichi

インスタ更新中!よければフォローお願いします✨

沖縄本島・うるま市にある世界遺産、勝連城跡。阿麻和利の波乱の生涯や護佐丸との関係、さらに隣接するあまわりパークでの展示を通じて、歴史好きにはたまらない「物語+体験」の旅をまとめています。

Pick このスポットは、 沖縄観光|「どこ行けばいい?」を解決するおすすめの地元グルメ&観光スポット でも紹介しています。

世界遺産

阿麻和利の城と物語

護佐丸との対立に迫る

勝連城跡は阿麻和利が築いた権力の象徴。隣接するあまわりパークでは、彼の生涯や護佐丸との対立をわかりやすく展示。石垣を歩くだけでなく、歴史のドラマを体感できるスポットです。

\ページの内容/

勝連城跡とは?

沖縄本島中部にある世界遺産グスク。曲線美の石垣と高台からの絶景が特徴で、「難攻不落」と呼ばれた名城です。

なぜ“難攻不落”?

狭く曲がった坂道や複雑な石垣、防御に適した高台の立地により、攻め手を苦しめました。歩けば守りの知恵を体感できます。

誰の城?

庶民から城主にのし上がった阿麻和利の居城。護佐丸との対立や悲劇的な最期は、琉球史を象徴する物語として今も語られます。

あまわりパークで学べること

映像シアターや出土品展示で、阿麻和利の人生や勝連の繁栄を理解できます。城跡の石垣と風景が歴史ドラマの舞台としてよみがえります。

歩いて体感する歴史

ウシヌジガマや二の曲輪殿舎跡など、暮らしと戦いの痕跡が残ります。高台からのパノラマは、なぜここに築城されたかを実感させてくれます。

おすすめモデルコース

半日なら「勝連城跡+あまわりパーク」、1日なら「城跡+海中道路+伊計島・宮城島」。歴史と絶景を一度に楽しめます。

沖縄 勝連城跡|阿麻和利と難攻不落のグスクを歩く

▲ 畑の向こうにそびえる勝連城跡。山の上にそびえる姿は、地域のシンボルとして親しまれています。

沖縄の世界遺産「グスク群」の中でも、とくに歴史好きに人気なのが勝連城跡です。貧しい出自から城主へとのし上がった阿麻和利の伝説、王府との権力闘争、そして「難攻不落」と呼ばれた築城の知恵。そのすべてがこの場所に凝縮されています。

▲ 難攻不落の要塞・勝連城跡。高台に築かれた石垣が、かつての守りの堅さを物語ります。

城壁の曲線美は芸術のようでありながら、同時に攻め手を阻む巧妙な仕掛けでもあります。さらに高台から望むパノラマは、かつて勝連が海上交易で栄えたことを物語ります。単なる遺跡ではなく、人間ドラマと軍事的価値が交差する舞台としての勝連城跡は、歴史ファンを虜にするはずです。

▲ 勝連城跡からの絶景と海の眺望。貿易で栄えた阿麻和利の時代を想起させる景色が広がります。

本記事では「沖縄 勝連城跡」を深く楽しむために、阿麻和利の物語、難攻不落の仕組み、そして隣接するあまわりパークの展示まで、すべてを整理してご紹介します。読み終えるころには、ただ石垣を見るだけでなく「ここが舞台だったのか」と体感できる視点を得られるでしょう。

勝連城跡とは?|“難攻不落”と呼ばれた名城

▲ 世界遺産グスクの中で“城感”が際立つ勝連城跡。往時の威容を感じられる石垣が連なります。

勝連城跡は、沖縄本島中部にある世界遺産「グスク群」のひとつで、“難攻不落の城”と呼ばれました。石垣の曲線美と高台からの絶景が魅力で、歴史ファンはもちろん、初めて訪れる人にも十分楽しめる価値があります。

沖縄を代表する世界遺産グスクの魅力

▲ 世界遺産のモニュメント。城跡の残り具合と阿麻和利の物語などの歴史背景が評価され、世界遺産に登録されています。

首里城や中城城跡と並び、沖縄史を語るうえで欠かせない存在の勝連城跡。海に面した立地は、防御の要塞であると同時に海外交易の拠点としても機能しました。そのため「守り」と「交流」という二面性を持つ、他の城跡にはない独自の特徴があります。

なぜ勝連城跡は“難攻不落”だったのか

▲ あまわりパークの勝連城跡模型。城の全体像や石垣の曲線美を俯瞰で学べる、わかりやすい展示です。

勝連城跡が「難攻不落」と呼ばれたのは、立地と構造の両面で優れていたからです。地形を巧みに利用した設計は、現代の私たちにも「守りの知恵」として伝わります。

実際に歩くと、攻め上がるルートは狭く曲がりくねり、石垣の厚みや高さには迫力があり、守る側が圧倒的に有利だったことが想像できます。

複雑な曲線を描く石垣と防御線

▲ 難攻不落の要塞も今は歩きやすく。観光用に階段が整備され、安心して登れるようになっています。

勝連の石垣は直線ではなく、複雑なカーブを描きながら続いています。この形状は美しいだけでなく、敵の進軍を遅らせる防御策でもありました。歩くほどに視界が変化するため、敵は混乱し、守る側は常に優位を保てたのです。

攻め手を苦しめた坂道や階段の仕組み

▲ 登りきった先に待つ絶景。海と街を見渡すパノラマは、勝連城跡ならではのご褒美です。

城跡に至る坂道や階段は急勾配で、しかも狭く複雑に作られています。攻める側にとっては大きな負担であり、兵の勢いを削ぐ仕組みでした。実際に歩いてみると、自然と「これは攻めにくい」と体感できる構造になっています。

高台に築かれた地形と海を見渡す視界

▲ 海中道路や離島まで見渡せる高台。勝連城跡ならではの壮大な景色を堪能できます。

勝連城跡は標高およそ100mの高台に築かれています。ここからは遠方の船や陸地の動きまでよく見え、常に備えられる環境でした。守りの強さだけでなく、海上交易の拠点としても大きな役割を果たしていたことがわかります。

つまり、地形・石垣・坂道という三要素が揃ったことで、勝連城跡は“難攻不落の城”と称されたのです。

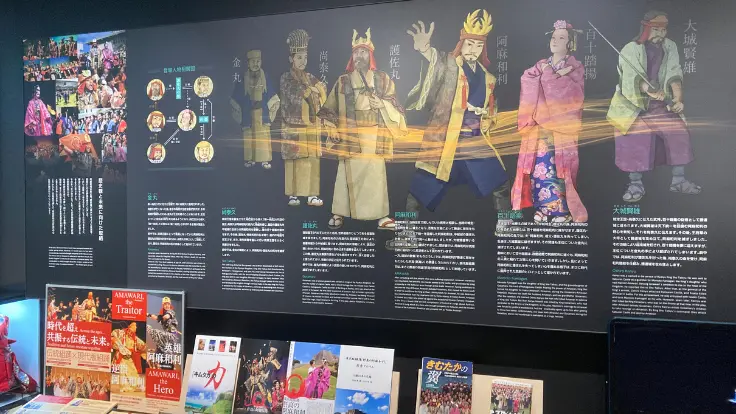

英雄・阿麻和利と勝連の物語

▲ 阿麻和利と護佐丸の歴史ドラマ。悲運の死や権力争いが絡み合い、とにかく興味深い物語が残ります。

勝連城跡を語るうえで欠かせないのが阿麻和利(あまわり)です。幼少期の苦労を乗り越えて勝連城主となり、海外交易で繁栄を築きましたが、首里王府との対立や策略に巻き込まれ、最後は悲劇的な最期を迎えました。その歩みは、逆境から成功をつかんだ挑戦物語であると同時に、権力闘争に翻弄された悲劇でもあります。

▲ 交易を象徴する船の模型。勝連は中国・朝鮮・東南アジア・日本本土とつながり、国際的な交易拠点として繁栄しました。

同時代の護佐丸(中城城主)は王府に忠誠を誓った名将とされ、野心と改革心で勢力を広げた阿麻和利とは対照的な存在でした。二人は王府の策略で対立させられ、護佐丸は謀反疑惑で討たれ、阿麻和利も後に滅ぼされます。この 護佐丸・阿麻和利の乱は琉球史を象徴する事件として今も語り継がれています。

阿麻和利は「庶民を守った英雄」とも「王府に背いた反逆者」とも語られる人物。その二面性こそが歴史の魅力であり、護佐丸との対比と合わせて学ぶことで琉球史がより立体的に理解できます。

こうした物語をさらに深く体感できるのが、城跡ふもとにあるあまわりパークです。展示や映像を通じて阿麻和利の生涯を知ることで、勝連城跡の石垣や絶景が「歴史ドラマの舞台」として鮮やかによみがえります。

あまわりパークで体感する歴史

▲ 勝連城跡 あまわりパーク。城跡観光と琉球の歴史を結ぶ拠点施設です。

▲ 清潔なトイレや休憩スペースも整っており、安心して立ち寄れる施設です。

あまわりパークは、阿麻和利の生涯や勝連の歴史を展示・体験でわかりやすく伝える学習拠点です。城跡で見た石垣や景色に物語を重ねられるため、必ずセットで訪れたいスポットです。

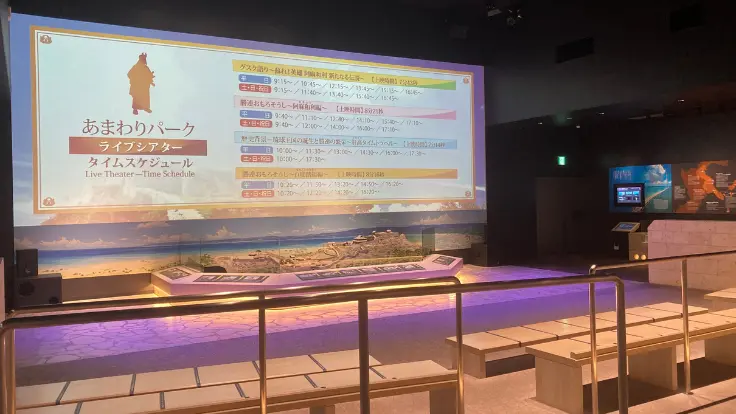

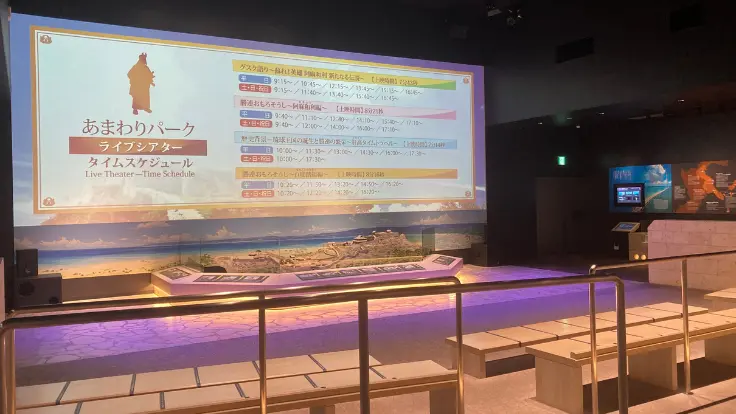

シアター映像で阿麻和利の物語を知る

▲ 大画面のシアタールーム。迫力ある映像で阿麻和利と勝連の歴史をわかりやすく解説してくれます。

阿麻和利の出自から勝連城主としての栄光、そして王府との対立による滅亡までを映像や図解で紹介。物語形式のシアターは、歴史に詳しくない人でも理解しやすく心に残ります。

出土品が物語る勝連の交易と世界との接点

▲ 出土品展示で学ぶ勝連の繁栄。陶磁器や交易品から、国際交流の歴史が具体的に伝わります。

あまわりパークには陶磁器やガラス器をはじめ、多彩な出土品が展示されています。中でも注目されるのが、2016年の調査で発見された古代ローマ帝国時代(3~4世紀ごろ)の銅貨4枚と、オスマン帝国時代とみられるコイン1枚です。これは沖縄では極めて珍しい発見で、勝連城跡の国際性を示す重要な手がかりとなっています。

▲ 古銭の展示。勝連が広く海外と交流していた証として残されています。

これらの貨幣は勝連城の全盛期(14~15世紀)と同時代に使われていたわけではありませんが、東アジアの広域交易網を経由して伝わった可能性が考えられます。つまり勝連が「地域の一城」にとどまらず、海を通じて遠方の文化や物資と結びついていたことを物語っています。

▲ あまわりパークは当時の城跡の歴史や阿麻和利の物語をわかりやすく体感できます。

解説パネルや展示解説も充実しており、陶磁器や貨幣を通じて勝連の繁栄を具体的に理解できます。あまわりパークは、出土品という“証拠”から歴史を学べる拠点であり、城跡で見た石垣や景色に国際的な背景を重ねて理解できる学びの場です。

勝連城跡を歩いて体感する歴史

▲ 中城城跡よりコンパクトで、全体を効率よくまわれる勝連城跡。

勝連城跡は歩くことでその魅力が一層際立ちます。石垣の迫力だけでなく、戦いと生活が交差した痕跡をたどれるのが特徴です。ウシヌジガマや二の曲輪殿舎跡を訪れると、人々の暮らしや祈りの形が浮かび上がり、さらに高台からの絶景が旅の記憶を特別なものにしてくれます。

戦いと生活の痕跡をたどる散策

▲ ウシヌジガマ。城攻めの際に避難路とされた洞穴で、阿麻和利が逃げたという伝承も残ります。

勝連城跡には「戦い」と「暮らし」の痕跡が混在しています。城の北西側にはウシヌジガマという洞穴があります。伝承によれば、城が攻められた際、身を隠す避難路として使われたとされ、阿麻和利がここを通って逃げたという話も残っています。

▲ 二の曲輪 殿舎跡。城主の居館や儀式の場があった場所で、生活と権力の中心でした。

城の中核部には二の曲輪の殿舎跡があり、間口約17 m・奥行約14.5 mの建物があったと推定されています。これらをたどることで、「守るための防衛」と「日常の暮らし」がこの場所で交錯していたことを実感できます。そして、上段に進むと絶景のパノラマが広がり、なぜこの場所に築かれたかを直感的に理解できるでしょう。

フォトスポットとしての魅力

▲ 絶景フォトスポット。高台から海を背景に記念写真を撮れる人気の場所です。

石垣と海を背景に撮影できるポイントが多く、朝夕の柔らかな光が特に美しい写真を演出します。人の少ない時間帯に訪れれば、城跡を独り占めしたような気分で絶景を楽しめます。旅の思い出を残すフォトスポットとしてもおすすめです。

▲ ガジュマルの木陰。日差しの強い城跡で、自然がつくる涼しい休憩スポットです。

つまり勝連城跡は歩くことで「戦いと生活の両面」を体感できる城跡です。歴史を学びつつ、絶景を背景にした散策で唯一無二の体験を味わいましょう。

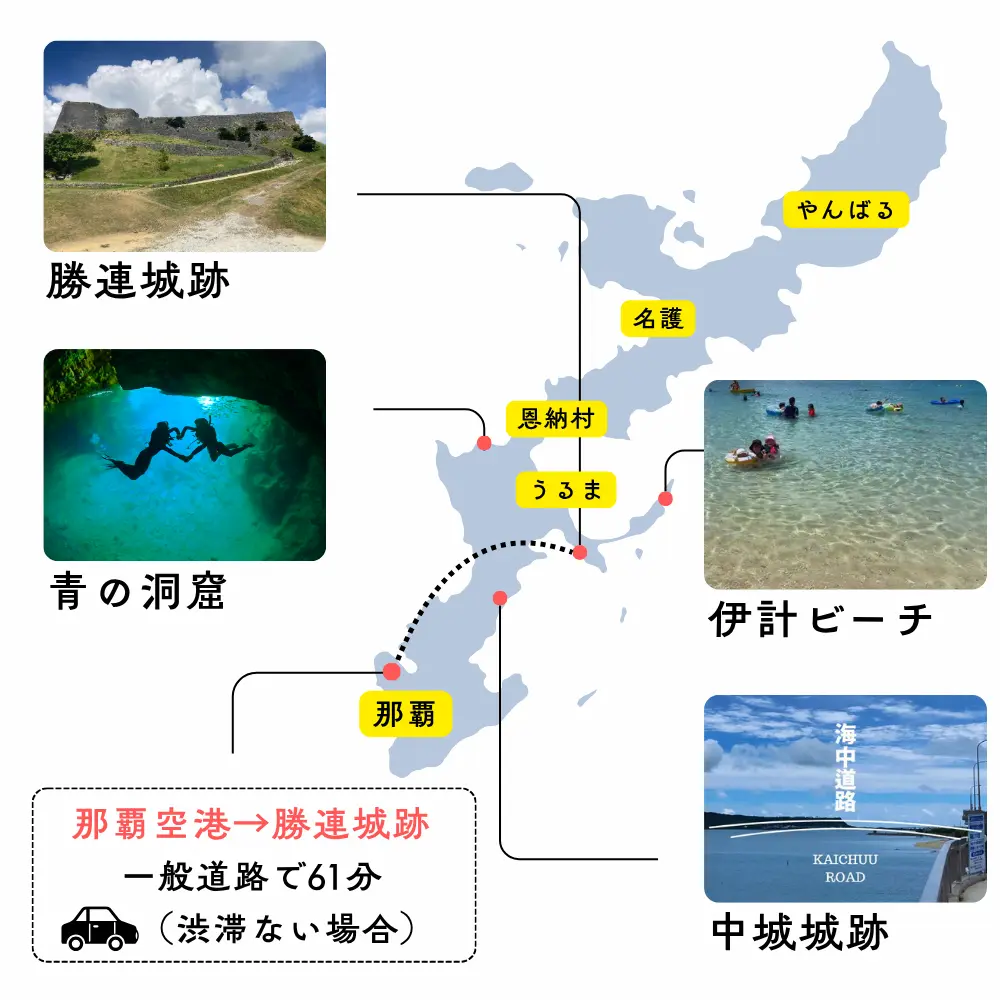

観光モデルコース|城と海をめぐる2つの旅

勝連城跡はあまわりパークと合わせて半日観光に最適。さらに周辺スポットを加えることで、歴史と自然を味わう2つのルートに展開できます。ここでは「城×城」と「城×海」のおすすめモデルコースをタイムライン形式で紹介します。

城×城

城×海

勝連城跡Q&A|初めてでも迷わない実用ガイド

Q. 那覇空港から勝連城跡までは何分?

A. 目安は車で約60分です(高速道路利用時)。ルートは「那覇IC→(沖縄自動車道)→沖縄北IC」下車後、一般道で勝連城跡方面へ。

公式案内でも沖縄北IC~中城IC間が約30分とされており、空港~IC間+一般道を含めると全体でおよそ1時間見ておくと安心です。渋滞や天候で所要は変動します。

Q. 駐車場は広い?満車になる心配は?

A. 普通車約148台(大型6台含む)と案内されており、かなり余裕のある駐車場です。連休ピーク時でも回転は早めで、まず満車にはなりにくい印象。混雑日でも朝一の到着がおすすめです。

Q. 入場料はいくら?営業時間は?

A. 観覧料(個人)は大人(高校生以上)600円、小人(中学生以下)400円、6歳未満は無料。

チケットは勝連城跡+常設展示(あまわりパーク)のセットで、城跡のみの単独チケットはありません。

営業時間は9:00~18:00(最終受付 17:30)。団体20名以上は大人480円/小人320円の設定があります。

勝連城跡見学の所要時間は?

写真少なめの見学で40〜60分、歴史解説を読み込みつつ撮影も楽しむ場合は90〜120分が目安です。上段で景色を眺める時間を長めに取ると満足度が上がります。

あまわりパークはセットで行くべき?

セット訪問がおすすめです。阿麻和利の生涯や勝連の国際交易、出土品資料を通して「なぜここに城が築かれたか」が腑に落ちます。城跡で得た体感と展示の知識が結びつき、理解が一段深まります。

阿麻和利(あまわり)とは?

阿麻和利は勝連を拠点に勢力を伸ばした城主。交易で繁栄を築いた一方、首里王府との対立や策略に巻き込まれた人物です。彼の物語を知って歩くと、門や郭、通路の配置が「物語の舞台」として立ち上がります。

護佐丸との関係は?

同時代の名将・護佐丸(中城城主)と阿麻和利(勝連城主)は対立の歴史で語られます。中城城跡と勝連城跡を同日または別日に歩き比べると、築城技術の違いや人間ドラマの明暗がわかりやすくなります。

「難攻不落」と言われる理由は?

高台の立地、曲線を多用した石垣、狭く曲がる登路がポイントです。歩くと視界が段階的に開け、上段で海と街のパノラマが広がります。石垣の積み方やカーブ、通路の向きに注目してみましょう。

ウシヌジガマとは?

ウシヌジガマは城の北西側に伝わる洞穴で、避難路・脱出路といった伝承が残るスポットです。足場が不安定な箇所もあるため、立入可否や安全案内を現地の表示に従い、無理のない範囲で見学してください。

殿舎跡では何がわかりますか?

二の曲輪は城内の主要区画のひとつで、殿舎跡は儀礼や政務、生活の拠点と考えられる場所です。平場の広がりや遺構の配置から、政治と暮らしが共存した城の実像をイメージできます。

歩きやすい服装・持ち物は?ベビーカーは使えますか?

階段・坂が多いため、滑りにくいスニーカーや帽子、水分、タオルが基本。ベビーカーはNG、抱っこ紐や歩行前提の計画がおすすめです。雨上がりは特に足元に注意しましょう。

日陰はありますか?

中城城跡に入ると日陰はありません。木陰を見つけたら早めに小休止し、こまめに水分補給を。夏季は朝一・夕方の時間帯に分けて歩くと快適です。ふもとの施設でトイレ等を整えてから登ると安心です。

ベストな時間帯・季節は?

混雑回避と柔らかい光を狙うなら朝一または夕方。春秋は風が心地よく、冬は視界がクリアな日が多め。

雨の日や台風時は見学できますか?

雨天は石段が滑りやすく、強風時は危険です。天候リスクがある場合は無理をせず、開場状況や注意喚起を必ず確認してください。レインウェアや滑りにくい靴を用意しましょう。

ドローン撮影や石垣への立ち入りは可能ですか?

文化財保護や安全の観点から、ドローンは原則不可・申請制などの制限がある場合があります。石垣に登る行為や立入禁止区域への侵入も厳禁です。現地の掲示・係員の案内に必ず従ってください。

エコカー送迎サービスはありますか?

ふもとから城跡方面へ向かうエコカー送迎が運行されることがあります。坂道が不安な方、小さなお子さま連れやシニアにも便利です。料金は無料ですが、運行状況は 公式サイト(勝連城跡) で確認しましょう。

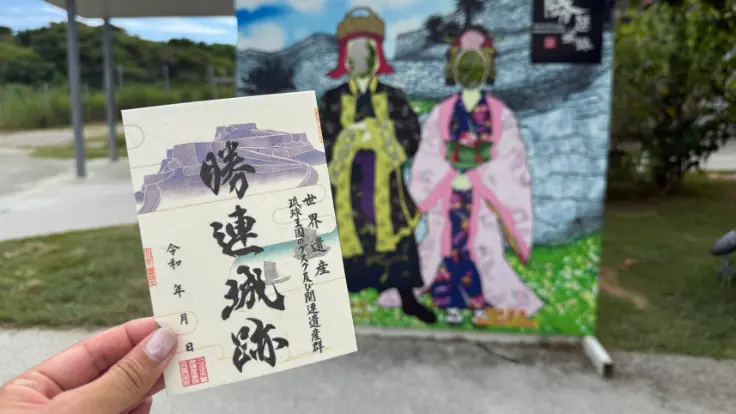

御城印(ごじょういん)は入手できますか?

世界遺産グスク関連の御城印を扱うことがあります。販売場所や在庫、デザインは変わるため、当日の案内や関連施設で最新の取り扱い状況をご確認ください。旅の記念に人気です。

周辺のおすすめは?

はい。海中道路を渡れば伊計島や宮城島へドライブでアクセス可能です。城×海の組み合わせは満足度が高く、島カフェや名物アイスとあわせると一日コースとして充実します。

中城城跡とセットで回る価値は?

勝連(阿麻和利)と中城(護佐丸)を歩き比べると、築城技術の違い、曲線石垣の表情、歴史の文脈が整理されます。二つの現地体験が揃うことで、琉球史の立体感が増します。

ペットは同伴できますか?

文化財エリアでは同伴可否やルールが施設ごとに定められています。リード着用や入場制限がある場合もあるため、事前に最新の受け入れ条件を確認してください。マナーを守って見学しましょう。

英語表示や多言語対応はありますか?

現地の解説やパンフレット、展示で多言語対応が用意されることがあります。必要な方は案内所や関連施設で配布物・貸出し有無を確認すると安心です。

現地での禁止事項・マナーは?

立入禁止区域への侵入、石垣や遺構への接触・登攀、植物の採取、ゴミの放置は厳禁です。遊歩道から外れない、騒音を出さないなど、文化財と周辺地域への配慮を徹底しましょう。

モデルコースの順番に迷ったら?

まずは朝一で勝連城跡を歩き、あまわりパークで知識を補完。その後、城×城(中城城跡)または城×海(海中道路〜伊計島・宮城島)へ展開する流れが効率的です。天候と混雑に合わせて柔軟に組み替えましょう。

持ち物で失敗しないコツは?

滑りにくい靴、帽子、日焼け止め、飲み物、汗拭き、雨具(折りたたみ)を基本セットに。夏は塩分補給タブレットもあると安心です。手ぶらに近い軽装が快適ですが、ゴミは必ず持ち帰りましょう。

まとめ|勝連城跡は“物語を歩く世界遺産”

▲ エコカー送迎サービス。坂道もラクに登れて安心です。

勝連城跡は阿麻和利の物語と難攻不落の石垣、そしてあまわりパークの展示がそろう場所。石垣をただ見るのではなく、歴史を歩きながら感じられるのが魅力です。

歩きながら「ここでどんな暮らしがあったのか」「なぜこの場所に城を築いたのか」と想像すると、旅はぐっと深くなり、初心者でも気軽に歴史好きならもっと奥まで楽しめます!

▲ 世界遺産5城の御城印。旅の記念に持ち帰りたい一枚です。

勝連城跡とあまわりパークは、“沖縄の海と歴史を同時に味わえる旅”を叶えてくれるスポット。次の旅に組み込めば、沖縄の時間がもっと鮮やかに広がります。

「気ままTRIP」は、沖縄の島人(しまんちゅ)と一緒にお届けする観光ガイド。

定番スポットだけでなく、地元の人だからこそ知っている“今のおすすめ”や、旅のヒントをわかりやすく発信しています。

最新情報はこちらからご覧いただけます。

▶︎

島人更新 沖縄旅行ガイド 気ままTRIP TOPページ