\島人厳選/ 沖縄アクティビティツアーを見る

沖縄・金武宮は“神社なのに洞窟の中”? 知られざる聖域の真実

島人発信!沖縄観光ガイド|うみイチ公式

▶@kimama_trip_umiichi

インスタ更新中!よければフォローお願いします✨

金武宮(きんぐう)は、沖縄本島中部・金武町にある鍾乳洞の神社。洞窟「日秀洞(にっしゅうどう)」の奥に祠があり、自然の岩壁そのものを神域とする珍しい信仰形態です。

金武町

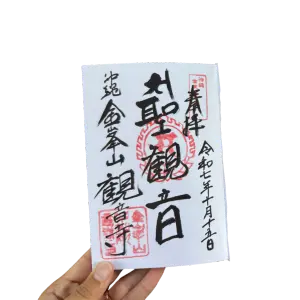

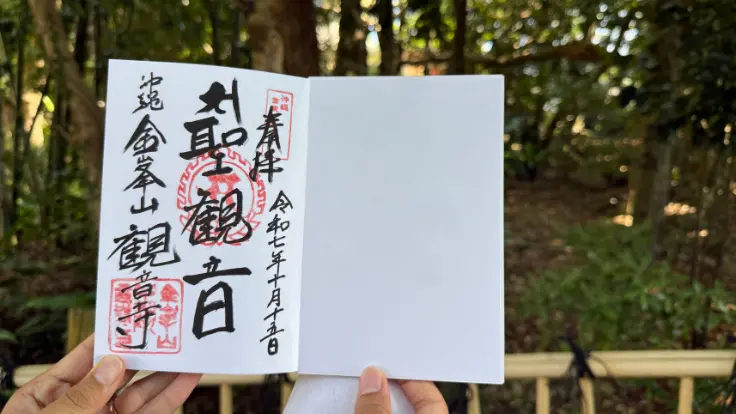

金武観音寺の御朱印

琉球八社めぐりの1ページに

洞窟の祠・金武宮を参拝したら、隣接する金武観音寺で御朱印をいただくのがおすすめ。初穂料は500円で、力強い墨文字と朱印が印象的です。

\ページの内容/

1. 洞窟の中にある“祈りの社”

金武宮(きんぐう)は洞窟「日秀洞(にっしゅうどう)」の奥にある神社。社殿を持たず、自然の岩壁と鍾乳石そのものを神聖な場としています。

2. 神仏習合の信仰が残る場所

同じ敷地内には金武観音寺があり、神社とお寺が共存。祈りの形を超えて“心を整える場所”として地元で親しまれています。

3. 洞窟(日秀洞)の神秘体験

洞内は夏でもひんやりとした空気に包まれ、鍾乳石のしずくが反射する光が幻想的。参拝時は滑りにくい靴をおすすめします。

4. 御朱印は観音寺で

金武宮そのものには御朱印はなく、隣接する金武観音寺で初穂料500円にて授与されています。洞窟参拝と合わせていただく人も多いです。

5. 金武町グルメも見逃せない

参拝後は近くのキングタコス金武本店でタコライスを。地元発祥の味として観光客にも人気です。

6. モデルコースで楽しむ金武旅

金武宮を中心に北部の「道の駅許田」や西海岸の「万座毛」など、2方向のルートで沖縄らしい自然と文化を味わえます。

7. まとめ|自然と祈りの融合

洞窟の静けさと祈りが共鳴する金武宮。写真では伝わらない“空気そのもの”が心を整えてくれる場所です。

金武宮(きんぐう)は、沖縄の中でも“特別な空気”をまとった場所です。

▲ 金武観音寺の山門から続く参道。石畳と緑の静けさが心を落ち着かせてくれる

沖縄旅行を調べていると、「金武宮」という名前を見かけることがあります。けれど、神社なのかお寺なのか、洞窟の中にあるのか――調べても分かりにくい場所です。特に神社巡りや御朱印が好きな方は「どう参拝すればいいの?」と気になりますよね。

▲ 金武観音寺の山門をくぐると本堂が見えてくる。緑に囲まれた静かな境内が心を和ませる

私たちうみイチ編集部も、最初は同じ疑問を抱きました。そこで実際に足を運び、洞窟の奥まで歩き、光や音、空気の変化を体験してきました。その中で見えてきたのは、写真だけでは伝わらない“祈りと自然の融合”でした。

▲ 鍾乳洞の奥に鎮座する金武宮の祠。岩肌と鍾乳石が、探検気分と神秘性を引き立てる

この記事では、金武宮の成り立ちや洞窟の構造、参拝方法、ご利益、アクセス、そして周辺観光までをやさしく整理しています。御朱印をいただきたい方も、旅の合間に立ち寄りたい方も、この記事を読めば金武宮を安心して楽しめます。

那覇からは車で約1時間。静かな洞窟の中で手を合わせれば、きっと心がすっと整うはずです。旅の計画に、金武宮を加えてみませんか?

金武宮とは?洞窟の中に広がる“祈りと自然”の聖域

▲ 鍾乳石に包まれた金武宮の祠。洞窟の静けさの中に、自然と祈りが調和する

金武宮は、沖縄本島でも非常に珍しい形式の祈りの場で、「神社でも寺でもない」かのような印象を抱かせます。実は、建築された社殿は存在せず、洞窟内に祀られた祠(ほこら)のみが信仰対象です。また、そうした構造上の理由から、金武宮そのものに御朱印はありません。この地では、形よりも「祈りの心」を重んじる文化が受け継がれています。

▲ 金武観音寺の御朱印。初穂料(はつほりょう)500円で購入できる手書きの御朱印で、金武宮参拝の記念に人気です

ただし、御朱印を集めている方にはうれしい情報もあります。金武宮と同じ境内にある金武観音寺では御朱印の授与が行われており、この観音寺の御朱印をもって琉球八社のひとつとして巡礼に加える方も多いです。

▲ 金武観音寺の寺務所入口。御朱印を受けるための窓口が設けられており、参拝者に親しまれている場所です

洞窟の祈りと観音寺の印を一緒にいただくことで、金武の信仰文化をより深く感じられるでしょう。

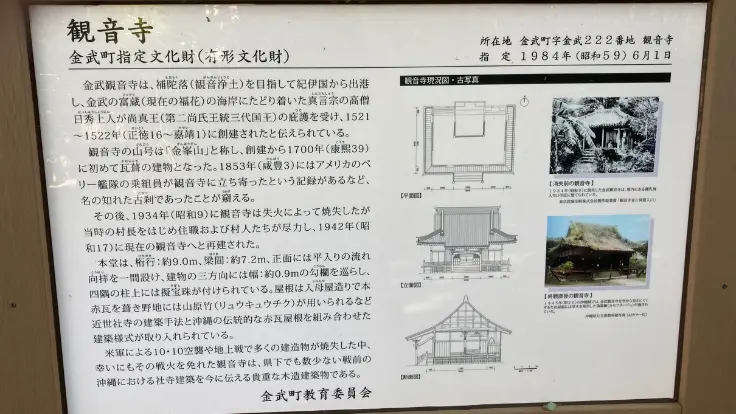

場所と成り立ち

▲ 金武観音寺の本堂。落ち着いた木造の佇まいが印象的で、地元の方々に長く親しまれている

▲ 金武観音寺の本堂(1942年再建)。1934年の焼失を経て復興し、沖縄戦でも戦災を免れた貴重な木造寺院

▲ 金武観音寺 本堂(側面)。深い軒の出や木組みの陰影が際立つ、金武町指定有形文化財の木造建築。戦前の古い社寺様式を今に伝える佇まいが魅力

金武宮は、沖縄本島・金武町の観音寺境内、右手の洞窟にあります。石段を下りるにつれ、外の光がゆっくりと薄れ、冷たい空気と水滴の音が近づいてきます。鍾乳石の輝きと祠の静けさが重なり、自然と祈りがひとつになる――その瞬間に“金武宮らしさ”を感じられます。

▲ 鍾乳洞。岩壁に囲まれ、探検心を刺激する入り口

境内には寺院「金武観音寺」があり、同じ敷地に神道的信仰が併存しています。初めて訪れると、お寺の山門をくぐる道筋から、祈りの場がひそやかに変わるような空気を感じることでしょう。外観は寺院、内部は祈りの拠点――このふたつが重なり合った場所こそ、金武宮の成り立ちそのものです。

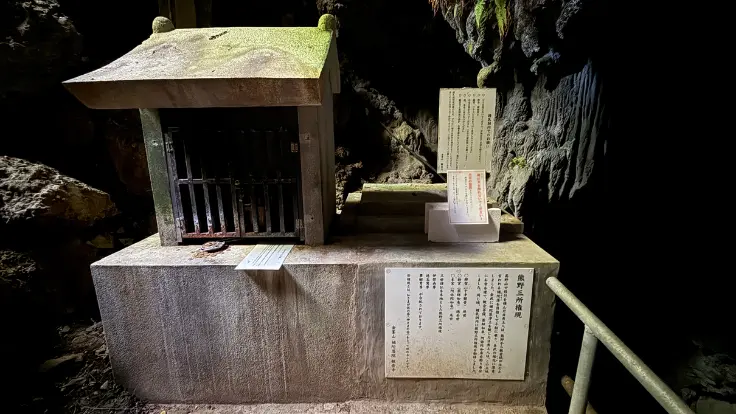

鍾乳洞(日秀洞)と神仏習合

▲ 日秀洞(にっしゅうどう)。足元に段差やぬかるみがあり、少し勇気がいる階段

鍾乳洞「日秀洞(にっしゅうどう)」が、この地の核心です。洞窟内には祠や仏像が祀られ、ひんやりとした空気と水音が深い静けさをもたらします。外側が寺院の風景を見せる一方で、内部では神社の所作が息づく場面もあり、まさに神仏習合の現場として感じられる場所です。

歴史の要点

▲ 鍾乳洞の最深部に祀られる水天(すいてん)。金武権現と並び日秀洞の信仰を支える水の神で、滴る水音とともに静かな祈りの場を形づくる

伝承では、永正年間(16世紀初頭)に日秀上人がこの地に漂着し、洞窟内に熊野三所権現を勧請したことが起源とされています。後世、寺と神道の信仰が並立する体制が確立され、洞窟を聖域として守り続けてきました。長い歴史の中で自然そのものを祈りの場と重ねる文化が育まれてきたのです。

▲ 鍾乳洞の内部から見上げる出口。暗がりに差し込む光がまぶしく、外の世界との境界を感じさせる瞬間

こうして見ると、金武宮は「洞窟信仰 × 仏教寺院 × 琉球神社」が一点で重なる、極めて稀有な祈りの空間です。祠しかない祈りの場だからこそ、自然と静寂がそのまま信仰になる――その体感を味わいに、ぜひ足を運んでみてください。

鍾乳洞(日秀洞)をめぐる体験|光と水がつくる神秘的な空間

▲ 鍾乳洞はさらに奥へと続く。下り階段が急で滑りやすいため、足元に注意して進もう

金武観音寺の鍾乳洞「日秀洞(にっしゅうどう)」。深さおよそ20メートル、全長約270メートルとされる洞窟で、金武宮信仰の中心です。洞内には鍾乳石や石筍が発達し、水滴が光を反射して幻想的な空気を生み出します。ひんやりとした静寂の中に立つと、まるで時間が止まったような感覚に包まれます。

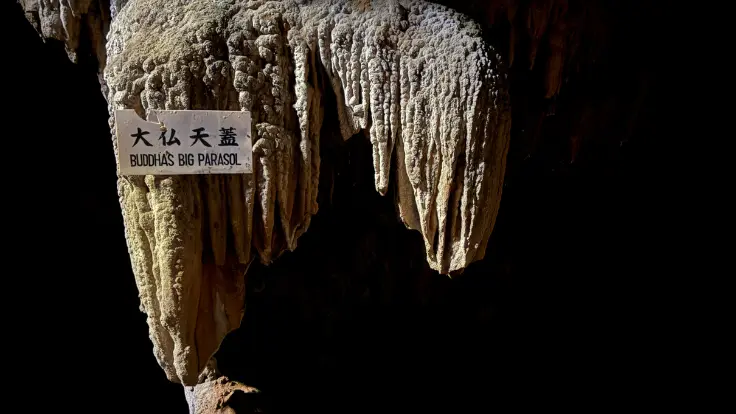

▲ 日秀洞の「大仏天蓋」。カーテン状の石灰華が仏像の天蓋を思わせる形に広がる、洞内の代表的な見どころ

▲ 日秀洞の「大仏天蓋」。カーテン状の石灰華が仏像の天蓋を思わせる形に広がる、洞内の代表的な見どころ

石段をゆっくり下ると、外の光がやわらかく薄まり、冷たい空気と水滴の音が近づいてきます。足元に気をつけながら進むと、鍾乳石に反射する光が祠を照らし出し、自然と祈りがひとつに重なります。天井から落ちる雫、岩肌を伝う水のきらめき――そのすべてが、まるで自然が奏でる祈りのようです。

▲ 日秀洞に形成された鍾乳石。水滴が数百年かけて生み出した自然の造形美

洞内の一部では、泡盛の古酒(クースー)が静かに熟成されています。温度と湿度が安定しているため、昔から貯蔵に最適な場所とされてきました。祈りの場でありながら、自然の恵みを暮らしに生かす――そんな人と自然の共存の知恵も、この洞窟の魅力です。

▲ 日秀洞の金色の布袋尊。笑顔の仏として知られ、福徳・円満・金運のご利益で親しまれている

古くは熊野三所権現(伊弉冉尊・速玉男尊・事解男尊)を祀り、縁結び・厄除け・安産などの願いが込められてきました。さらに境内の金武観音寺には聖観音像や薬師如来が祀られ、仏教的な癒しと守護の信仰も重なります。神と仏がともに祀られることで、訪れる人の心を穏やかに包み込む空気が生まれているのです。

訪れる前に「どう拝むか」「いつ行くか」を知っておくだけで、参拝の時間がより豊かになります。洞窟内は足元が暗く滑りやすいため、静かに落ち着いて祈る準備をしておきましょう。

▲ 十六羅漢像(十六阿羅漢)。洞窟内に並ぶ仏弟子たち、それぞれ異なる姿で仏教の教えの深みを伝える存在

金武宮では、神社式の「二礼二拍手一礼」ではなく、観音寺の寺院形式で参拝します。流れは「お賽銭 → 合掌 → お焼香 → 合掌 → 一礼」。この静かな所作が洞窟の神聖な空気と調和し、心を整えてくれます。

▲ 鍾乳洞最深部の階段。かすかに届く外光と暗闇が交錯する神秘的な空間

周囲は暗く湿り気を帯び、夏でもひんやりとした空気が漂う。

スマホライト必須

日秀洞は「建物」ではなく、「自然そのものが信仰の対象」であることを教えてくれます。足元の水音、光の揺らぎ、岩肌の冷たさ――その一つひとつが祈りの形。ここで過ごす時間は、観光を超えて“沖縄の精神文化”に触れる体験となるでしょう。

金武町グルメ|“キングタコス本店”で味わう元祖タコライス

おすすめメニューと食べ方のコツ

- タコライスチーズ野菜(初めての方におすすめ) 辛さ控えめで食べやすく、チーズ・レタス・ひき肉のバランスが絶妙。キングタコスの定番人気メニューです。

- 通の食べ方:混ぜずに“層”のまま味わう スプーンで全体を混ぜず、層ごとに食べるのが地元流。ひと口ごとに異なる食感と風味を楽しめます。

金武宮を訪れたら、ぜひ立ち寄りたいのが「キングタコス金武本店」。ここは沖縄タコライス発祥の地として知られ、金武町を代表するご当地グルメスポットです。参拝後のランチにぴったりな一皿が、旅の記憶をさらに深くしてくれます。

キングタコスは1984年創業。アメリカ軍基地の近くで「安くてお腹いっぱいになる料理を」と生まれたのが、現在の“沖縄タコライス”です。ご飯の上にスパイシーなひき肉・チーズ・レタスをたっぷり乗せたボリューム満点のメニューは、地元だけでなく全国からファンが訪れるほど。金武町では、いまも変わらない味を守り続けています。

店内はカジュアルで、テイクアウト利用も多め。人気No.1は定番のタコライスチーズ野菜。ふたを開けた瞬間、チーズの香りとトマトソースの酸味が広がり、食欲をそそります。ランチピーク(12時前後)は行列ができることもあるため、10:30〜11:00台または14:00以降が狙い目です。参拝の前後どちらでも立ち寄りやすい立地です。

店の前では、地元の高校生や観光客が手にタコライスを持ち、外のベンチで食べる姿もよく見られます。周囲には昔ながらの街並みやフクギの木が残り、金武町の素朴な雰囲気が感じられるスポットです。まさに「祈りと食が共存する町」。金武宮参拝のあとに訪れれば、心もお腹も満たされるはずです。

アクセスとモデルコース|金武宮から広がる2つの旅ルート

金武宮(きんぐう)を出発点にすると、沖縄本島の北部や西海岸へとスムーズに旅を広げられます。 参拝を終えたあと、どちらのルートに進むかは滞在ホテルや旅の目的次第。ここでは、人気の北部ルート(道の駅許田方面)と西海岸ルート(万座毛方面)の2方向を紹介します。

① 北部方面ルート|金武宮 → 道の駅許田(約30分)

金武宮の参拝・洞窟(日秀洞)体験を終えたら北へドライブ開始。国道329号線経由で名護方面へ向かいます。

約30分で道の駅許田に到着。沖縄本島で最も人気のある道の駅のひとつで、地元のフルーツ・お土産・グルメが揃います。

特におすすめは「三矢本舗の黄金ボール」や「ガーリックステーキ」などなど。ちょっとした休憩にも最適です。

許田からは北部観光の拠点へ直行可能。名護・古宇利島・今帰仁・美ら海水族館方面など、日帰りでも十分楽しめるエリアです。 「祈りの金武宮 → 食の許田 → 自然の北部」という流れが、王道ながら満足度の高いルートになります。

② 西海岸リゾートルート|金武宮 → 万座毛(約23分)

参拝後は西方向へ。国道329号線から恩納村方面に入り、海沿いのドライブを楽しみながら万座毛へ向かいます。

約23分で万座毛に到着。象の鼻のような岩と青い海のコントラストが印象的な景勝地です。 遊歩道を歩けば、海風を感じながら息をのむような絶景が広がります。駐車場・カフェ・お土産ショップも併設されています。

万座毛からは恩納村リゾートエリアがすぐ近く。ホテルランチやビーチ散歩、カフェ巡りなどゆったりと過ごす午後にぴったり。 「洞窟の静けさ → 海辺のきらめき」という対照的な体験が、旅の印象をより豊かにします。

金武宮は、祈りの体験だけで終わらない“旅の起点”。 北へ向かえば「道の駅許田」で沖縄グルメと地元の人の笑顔、西へ向かえば「万座毛」で絶景の海。 どちらの道にも、沖縄らしい癒しと発見が待っています。滞在地や天候に合わせて、自分に合ったルートを選んでみてください。

Q&A|金武宮(日秀洞)・金武観音寺のよくある質問

金武宮(きんぐう)と金武観音寺の違いは?(神社?お寺?洞窟?)

金武宮は、金武観音寺の境内にある鍾乳洞「日秀洞(にっしゅうどう)」内の祠(拝所)を指します。外観はお寺(観音寺)ですが、洞窟内の拝所が“金武宮”。神仏習合の歴史を背景に、同一敷地で神道と仏教が重なっています。

日秀洞(鍾乳洞)は誰でも入れる?入場方法と注意点

境内右手の入口から自由見学が基本です(行事や保全作業で入洞制限の可能性あり)。足元が湿りやすく滑りやすいので、歩きやすい靴でゆっくり進みましょう。小さなお子さま・ご高齢の方は段差に注意し、片手は常に手すりを。

アクセス|那覇からの行き方(車・バス)と所要時間の目安

那覇市内から車で約1時間(沖縄自動車道「金武IC」利用が便利)。バスは「金武」バス停から徒歩圏内です。道路状況や観光シーズンにより時間は前後するため、出発前に所要時間を確認しましょう。

駐車場はある?料金は?満車対策は?

観音寺周辺に参拝者向け駐車スペースがあります(無料が基本)。繁忙期や連休は満車になる場合があるため、朝の時間帯またはピークを外した訪問が安心です。近隣に迷惑駐車は厳禁。

参拝方法|金武宮では「二礼二拍手一礼」?それとも寺院作法?

洞窟内の拝所では、観音寺(寺院)に準じた作法が一般的とされます。例)お賽銭 → 合掌 → 焼香 → 合掌 → 一礼。静かな環境を保ち、順路や掲示の案内に従って心を込めて参拝しましょう。

拝観時間は何時から何時まで?年中無休?

目安は朝~夕方(例:7:00~16:00)ですが、季節・行事・保全で変動することがあります。早朝は人が少なく、光も美しくおすすめです。

拝観料はかかる?洞窟や古酒蔵の見学は有料?

洞窟拝観は現状無料でしたが料金体系は変わることがあるため、現地で最新情報をご確認ください。

御朱印はもらえる?御朱印の場所と理由

実情として、金武宮には御朱印はありません。社殿が建てられておらず、宮司を置く体制もないため、祈りの拠点である洞窟祠単体では御朱印授与の機能を持たないためです。 その代わりに、同じ敷地内の観音寺(寺院側)で御朱印を拝受するのが一般的です。観音寺では、書き置き対応や直書き、授与時間は日によって異なることがありますので、訪問前に確認することをおすすめします。

ご利益|金武宮で祈られる内容(縁結び・厄除け・安産など)

伝承上、熊野三所権現の信仰に由来し、縁結び・厄除け・安産などの祈願が多いとされます。洞窟内の静けさや清らかな空気は“心を整える場所”としても人気です。願い事は簡潔に、感謝とともに。

服装と持ち物|滑りにくい靴?懐中電灯は必要?

低めのヒールやサンダルは避け、グリップの効くスニーカーがおすすめ。洞内は薄暗く湿っています。スマホのライトがあると安心ですが、照らし過ぎは周囲の迷惑になるため配慮を。夏でも洞内はひんやりすることがあります。

子ども連れ・ご高齢の方は大丈夫?段差や階段の注意点

ゴツゴツした階段・狭い通路、段差、滑りやすい足元です。手すりを使い、片手は空けてゆっくり最新の注意を払って進みましょう。雨天後は特に滑りやすくなるため、足元は慎重に。

写真撮影は可能?フラッシュや三脚のマナーは?

撮影は基本OKですが、参拝の妨げにならないよう配慮が必要です。フラッシュや強いLEDは周囲の迷惑になる場合があり、三脚使用も混雑時は控えましょう。静寂が第一。祈る人が写り込まない角度が理想です。

ベストな時間帯は?混雑回避のコツと所要時間の目安

混雑回避は朝(開門直後)が最有力。洞内の光が美しく、静けさも堪能できます。参拝+洞窟体験は30~45分が目安ですが、写真を撮るなら60分を想定。雨天後は足元に余裕を持って。

周辺観光|徒歩・車で立ち寄れるスポットは?

レンタカーなら恩納村や東海岸(海中道路)エリアへも移動しやすく、半日~1日の周遊に最適です。滞在時間に合わせて無理のない計画を。

グルメ|タコライスのおすすめ時間帯と混雑回避

ランチピークを外した10:30~11:30、14:00以降が狙い目。テイクアウト対応の店もあるため、混雑時は持ち帰りを活用してタイムロスを減らしましょう。水分補給はこまめに。

予約は必要?団体・取材・特別拝観はどうする?

個人の参拝・見学は予約不要が基本。団体・取材・特別見学(例:古酒蔵等)は事前連絡が安心です。行事や修繕時は入洞制限の可能性があるため、日程が決まったら早めに問い合わせましょう。

雨の日でも行ける?服装と安全面のポイント

雨天でも参拝自体は可能ですが、洞内や石段は滑りやすくなります。防水の歩きやすい靴、レインウェア(傘は狭所で扱いづらい)が有効。濡れた手すりや壁には触れすぎないよう注意を。

まとめ|金武宮で出会う“祈りと自然”の融合

▲ 金武観音寺のおみくじ。木の枝に結ばれた白い紙が風に揺れ、参拝者の願いが境内をやさしく包む

金武宮は、沖縄本島の中でもひときわ特別な存在です。外から見るとお寺の境内に見えますが、洞窟の奥には神社の信仰世界が広がっています。その“重なり”こそが、この場所の最大の魅力。訪れることで、神仏習合という宗教の境界を超えた“祈りの融合”を体感できます。

▲ 金武観音寺の参道にそびえるフクギの古木。樹齢350年以上といわれ、金武町の天然記念物。古くから“福を呼ぶ木”として親しまれている

記事内では、参拝作法・拝観時間・アクセス・モデルコースなどの実用情報を整理しました。現地での流れを事前に把握しておくことで、安心して参拝を楽しめるでしょう。

▲ 金武観音寺のお地蔵さん。参拝者を見守るように佇み、沖縄旅行に穏やかな時間をもたらしてくれる存在

最後に伝えたいのは、金武宮は「写真では語れない場所」だということ。静けさの中で一歩ずつ進み、光と影の間で立ち止まる時間が、心を静かに整えてくれます。自然と祈りが交わるこの空間で、自分と向き合う豊かな旅をぜひ体感してください。

「気ままTRIP」は、沖縄の島人(しまんちゅ)と一緒にお届けする観光ガイド。

定番スポットだけでなく、地元の人だからこそ知っている“今のおすすめ”や、旅のヒントをわかりやすく発信しています。

最新情報はこちらからご覧いただけます。

▶︎

島人更新 沖縄旅行ガイド 気ままTRIP TOPページ